1542年10月的一个晚上,正是杀人放火的好时候。

紫禁城内,十多位宫女悄悄溜进了皇帝的寝宫。

一位叫杨金英的宫女把用丝花绳搓成的一条粗绳,套住了熟睡中的嘉靖的头。众宫女一拥而上,掐脖子,按前胸,擒手脚,将嘉靖帝给控制住,然后慢慢将绳索向左右拉开,意图勒死皇帝。

01

慌乱之中,杨秀英将绳子打成了死结,众人拉了好久也没见嘉靖咽气。

眼见事情不济,有位宫女跑出去报告了方皇后,皇后急急带人前来,而嘉靖已是昏迷许久。皇后立即召集御医进行抢救。事关天下最有权势之人的性命,御医们就冒着死亡的风险,为嘉靖帝把脉,开药,最终将皇帝从鬼门关拉了回来。

那些刚烈的宫女也被擒住。

关于她们为何要缢死皇帝,史书讳莫如深。只知道宫女杨金英在审讯时,半是愤怒,半是悲壮地说道:“咱们下了手罢,强如死在(他)手里!”唯有被皇帝的残忍刻薄逼上了绝境,才能如此铤而走险。

事后,诸宫女皆被凌迟处死,此即明史上著名的“壬寅宫变”。

正当壮年的嘉靖,一夜之间竟然体验到了死亡的滋味,虽说化险为夷了,终究还是会恐惧与不安。

嘉靖帝以外藩入继大统,不知费了多大的劲才在皇宫立足,因此他对于乾清宫并无多少归属感。明朝的列祖列宗都在这个皇宫死去,这些金碧辉煌的宫殿在他眼里,无疑都染上了不详的色彩。

皇宫,既是权力的象征,也是一座牢笼。这里充满着阴谋和政治斗争。嘉靖十七年末,世宗的生母章圣太后去世,世宗便怀疑与孝宗张后有关。可是他不能撕破脸皮,只能暗自提防。如今又发生了宫女刺杀之事,让他愈发疑神疑鬼起来。

嘉靖明白,在高高的宫墙里,人很难感受到自由。因此,他时常会跑到皇宫之外的西苑居住,寻求一个休闲的生活。

西苑位于北京紫禁城之西,在宫城西墙和皇城西墙之间,相当大一部分为太液池水面,即后世的北海、中海与南海,亭台楼榭点缀于湖光山色之间,宛如仙境。相比死气沉沉的皇宫,这里才是适合“人”居住的地方。

今北京北海公园,是明朝太液池的一部分。图源:图虫创意

今北京北海公园,是明朝太液池的一部分。图源:图虫创意

壬寅宫变之后,嘉靖决定搬到太液池西岸的永寿宫去住,再也不回大内。

在这片园林之中,他不用正襟危坐,不用听着无聊的朝讲,不用费心烦琐的事务。有山,有水,有善写青词的臣子。有事便征召阁臣商议一二,无事便虔诚修道,好不惬意。

山水如画的西苑反而取代森严的紫禁城,成了帝国的政治中枢。

02

天下的中心是中国,中国的中心是北京,北京的中心是紫禁城。

这就是明朝大部分人对世界的认识。

朱棣打赢了“靖难之役”之后,登基称帝,决定将都城迁回北京,便在元大都的基础上修建宫城和园林,打造大明王朝皇冠之上那颗最璀璨的明珠。

宫城是绝对的中心,它位于北京城南北轴线之上,从下往上,分别是六重宏伟的宫殿建筑。在每一重宫殿屋檐的正中都高挂着匾额,蓝底金字,写着建筑的名称,分别是“正阳门”、“大明门”、“承天之门”、“午门”、“奉天门”、“奉天殿”。

《北京宫城图》,南京博物馆藏

《北京宫城图》,南京博物馆藏

在皇城的宏伟面前,人们往往只会注意巍峨的城门与宫殿,却忽略掉皇宫西边的一处水域——西苑。

朱棣在这里新开挖了南海,让太液池的水面自此向南拓展到长安街一线,形成了后世所称的北、中、南三海格局,面积相当于两个紫禁城。然后又堆砌人工小岛一座,名曰“南台”,即后世的瀛台,另外将挖出的泥土堆在宫城的北边建成镇山一座,名曰“万岁山”,即现在的景山。

明代大臣杨荣曾用一首诗描绘西苑美景太液晴波:

太液晴涵一镜开,溶溶漾漾自天来。

光浮雪练明金阙,影带晴虹绕玉台。

萍藻摇风仍荡漾,龟鱼向日共徘徊。

蓬莱咫尺沧溟下,瑞气絪缊接上台。

这是皇宫之内无法想象的美景。而西苑这片园林,就像世外洞天,包容着皇宫里的失败者、阴谋、和没有被权力扭曲的人性。

《北京八景图》之《太液晴波》,中国国家博物馆藏

《北京八景图》之《太液晴波》,中国国家博物馆藏

在政治斗争中失败或犯法的藩王、妃嫔乃至帝王往往会被囚禁到此处。

如宣德元年八月,太宗次子汉王朱高煦反,宣宗御驾亲征,逼降高煦,将其押送至北京,“锢高煦于西内”。再如英宗发动夺门之变,从弟弟手中夺回自己的皇权,便“废帝为郕王,迁西内”。

成化五年,老而无子的宪宗偶然临幸了一个典守内藏的女史纪氏。纪氏乃广西土官之女,被俘获充入掖庭,未曾想偶遇宪宗,珠胎暗结,开始了其悲惨的一生。

彼时万贵妃专宠,后宫女子有孕者全被逼堕胎,万贵妃听闻纪氏有孕,令婢女去逼纪氏堕胎,婢女可怜纪氏,便谎报纪氏得病,迁居于西苑的安乐堂。

后来纪氏生下一子,幸得宫人掩护才得存活,时废后吴氏亦居西内,“近安乐堂,密知其事,往来哺养”。在众人的帮扶之下,皇子潜养西内长至六岁,然后被太监张敏奏知宪宗。

宪宗大喜,父子相认后昭告天下,将纪氏移居西内永寿宫。孩子结束了躲躲藏藏的人生,本该是熬出了头,可是母亲却在不久后暴薨。后人认为极有可能是万贵妃下的毒手。

纪氏母子在西苑历尽艰辛,纪氏还付出了生命的代价,其子最终被立为皇太子,即后来的孝宗皇帝,纪氏亦被追尊为皇太后。

权力与人性,在这片是非之地交错至此。

嘉靖之后,西苑又迎来了一对恋人——万历皇帝与郑贵妃。

那时,正是他们的热恋期,两人想要仿效唐明皇杨贵妃长生殿故事,便在西苑的大高玄殿起誓,约定立福王为太子。

然而,大部分朝臣却拥护皇长子朱常洛,致使东宫储位久久不决。在长时间的拉锯战中,万历还是败了,最终立了皇长子。

堂堂天子在神灵前面的誓约都作不得数,真是可笑。心灰意冷的万历皇帝从此不再来大高玄殿,也对国家大事也意兴阑珊,不再留意朝政,荒怠之局渐成,国家也走向衰亡。

万历皇帝去世之后,西苑渐渐远离了帝国的政治和权力中心,回归到了一座宁静自然的园林。

二十四年后,甲申年的料峭寒风送来了帝国的丧钟,崇祯帝踉踉跄跄地爬上万岁山的时候,抬眼回顾这片江山,他一定看到了这片幽静雅致的园林。

红墙外的景山,图源:图虫创意

红墙外的景山,图源:图虫创意

三百年荣耀与繁华,归于何处?

03

京城之中,皇家园林与世俗百姓的生活似乎只有一墙之隔,却有如天堑。

墙里的人想出来,墙外的人却想进去。

大才子文徵明在北京的生活并不如意。当时,他的诗书画虽是名满天下,在北京却总是被同僚排挤,甚至还被讥讽为“画匠”。

唯一让文徵明略微感到愉快的是西苑之行。他曾经在夏日和秋日两次经过西苑,大饱眼福,领略了皇家园林的风光,分别写了《游西苑》《秋日再经西苑》两首诗。

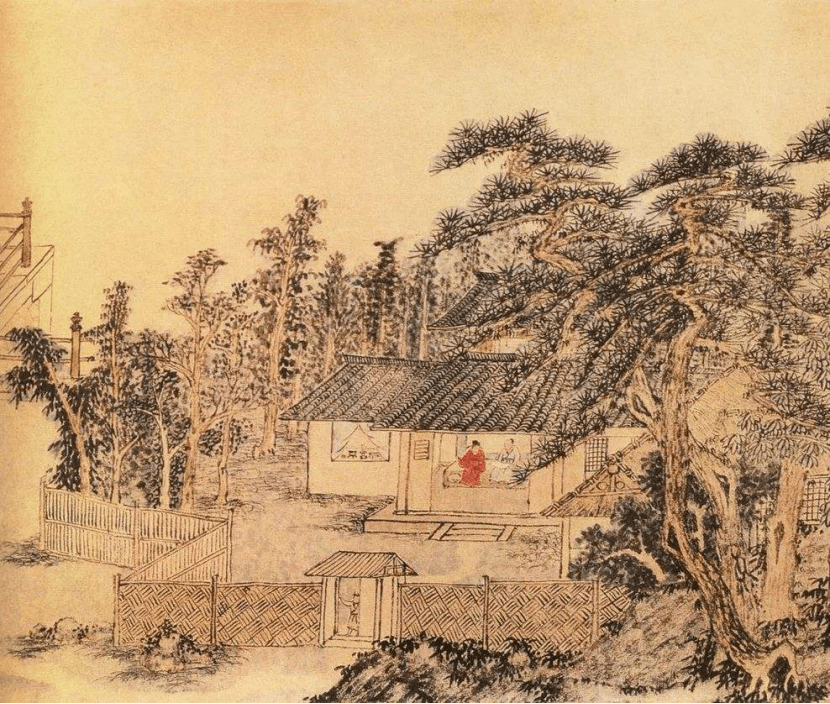

《西苑图》,台北故宫博物馆藏

《西苑图》,台北故宫博物馆藏

都说园林分南北,景色各千秋。北方的园林华丽,南方的园林婉约。

北方园林的青山绿水,常常和红色的宫殿与高墙相得益彰,树高林深,景观宏大,多了些许富贵之气。而江南的园林,就显得小了许多。没有高大的松柏,却有纤细的竹林,没有壮丽的宫墙,却有小巧的曲廊。没有那么多繁文缛节,园林的游客往往在方寸之间,或谈天说地,或喝酒品茗,突出一个闲适。

文徵明曾为吴中名园拙政园作过画,见识过江南园林的雅致细腻,却在领略过北京的皇家园林之后,念念不忘,感慨一声“非人间所得窥视”!恐怕,在他心中,即便无比厌恶北京的“虎豹场”,也渴望能够官场得意吧。

如果进取不成之后,他还是愿意回到温婉的江南,事实上文徵明也是这么做的。他义无反顾地回到那个狭小又充满诗情画意的世界,在“寒酸简陋”的南方园林,安放自我。在闲暇的时光醉心于园林的构建、奇石的把玩、茶茗的品味、诗酒的唱和。

江南园林虽小,却为每一个官场失意的文人提供了另外一个颇富吸引力的选择。

王世贞出生在江南一个富裕而颇具声望的仕宦之家,父亲和祖父都供职于朝廷。他未满21岁便中了进士,入京后仕途得意。后来得罪了当时权势熏天的宰相严嵩,他们之间的仇恨导致王世贞的父亲被弹劾并最终被处死。

遭遇父难的王世贞回家服丧,三年期满之后仍然呆在家乡太仓。

嘉靖四十二年(1563),王世贞在太仓州治旁开辟一块空地,闹中取静,始建“离薋园”。“薋”意为恶草,有它在,嘉木名卉不能从土壤里生出。这既是一种怨恨,也是一种“天下无贼”的期待。

唯一美中不足的是,“离薋园”靠近县衙,一天到晚都会听到衙门里传来的喧闹声,充满了聒噪,满是俗世的气息。

严嵩倒台之后,王世贞得以恢复官职。可是没多久,王世贞就和张居正产生了矛盾,又一次倒在了帝国中心的强权人物前,此后他不得已再次退隐回家。

这一回,王世贞住进了弇山园中。“弇山”取自《山海经》神话典故,为神仙之居所,而他也自称“弇州山人”。

弇山园本来应该只是王世贞的疗伤之所,没成想却成为了明代江南最伟大的一座园林。工整的轴线布局,层层叠叠的假山结构,如仙岛般浮在水上的三座弇山,交错的楼阁,和几片种植同种树木的区域,例如橘子树和樱桃树。

【明】钱榖:《小祇园图》。小祇园为弇山园的一部分

【明】钱榖:《小祇园图》。小祇园为弇山园的一部分

古人喜欢罗列排比,如竹林七贤、唐宋八大家,只要榜上有名,名声就会得到认可。而在明朝的园林排行榜之中,弇山园一次也没有落下。有人将它和松江(今上海)的豫园并举,为“东南名园冠”。

但是,中国人素来有压抑“奇技淫巧”的传统。弇山园名声大噪之后,很快便遭来了道德家们的批评:营造过度,过于奢华。

身为文人表率的王世贞压力很大,只能将园门敞开,欢迎任何人来观赏。

他常在园中与游客擦肩而过,有时候遇到红粉佳人只能躲在一旁避让,游客不知道这个老头是谁,王世贞有时候也会忘了熙攘的人群只是过客。

正如孟子所说的:如果归独夫所有,一个四十里的园囿也嫌大;如果与民同乐,一个七十里的园林也很小。

弇山园开放之后,人们的指责就变少了。

后来游客实在太多,王世贞便搬出了弇山园。贴心的他为弇山园编了一套旅游手册,为过往的游客解说风景。

就这样,一个失意文人的疗伤之所,成为了惠及世人的城市公园。

04

指责王世贞的声音背后,是一场有关风月的战争。

江南一带,为明代经济最发达的地区。雄厚的财富和无止的欲望如同干柴碰上烈火,燃起了奢靡的大火,造就了独一无二的“物”的奇观。

据王锜《寓圃杂记》载,晚明苏州“闾檐辐辏,万瓦甃鳞,城隅濠股,亭馆布列,略无隙地。舆马从盖,壶觞罍盒,交驰于通衢。水巷中,光彩耀目,游山之舫,载妓之舟,鱼贯于绿波朱閤之间,丝竹返舞与市声相杂。凡上供锦绮、文具、花果、珍羞奇异之物,岁有所增,若刻丝累漆之属,自浙宋以来,其艺久废,今皆精妙,人性益巧而物产益多”。

亭台楼阁,画舫游船,丝绸文具,漆器古玩,应有仅有,尽皆精巧。人们在日常生活中背弃了“以致用为本,以巧饰为末”的原则,而是将更多的心思放在如何打造一个赏心悦目的、奢靡的生活情景上。

再结合几十年之后明朝灭亡的历史,真像一场末日前的狂欢。

奢靡之风起,江南也掀起一阵造园的狂热,一切向奢侈看齐。因此,王世贞作为文坛领袖受到那样的指责,也就不足为奇了。

此后不久,江南出现了一位力挽狂澜的人物——文震亨。

文震亨出生于明朝万历年间,生活在江南一带,以造园闻名。面对江南造园的狂热,他只坚持一个宗旨:化繁为简。

在文震亨所著的《长物志》一书中,他往往列举一个清单,比如”笔管“一节:“古有金银管、象管、玳瑁管、玻璃管……”然后紧跟一句“俱俗不可用”。市面上那些机巧之物,往往被他冠以“恶俗”、“最忌”、“不入品”的骂名。

敢如此大骂,文震亨自有底气。他出身书画世家,曾祖便是“明四家”之一、参与拙政园营建的文徵明。家学如此,让他眼里容不得一点沙子。

长物意为多余之物。文震亨以“长物”为名,便是告诉读者,书中所论,“寒不可衣,饥不可食”,文人清赏而已。但往往就是这类无用之物,才能看出一个人的阶级、品味和格调。

《金瓶梅词话》第三十四回曾写过西门庆的园子:“进入仪门,转过大厅,由鹿顶钻山进去,就是花园角门。抹过木香棚,两边松墙,松墙里面三间小卷棚,名唤翡翠轩,乃西门庆夏月纳凉之所……二人掀开帘子进入明间内……上下放着六把云南玛瑙、漆减金钉藤丝甸矮矮东坡椅儿,两边挂四轴天青衢花绫裱白绫边名人的山水,一边一张螳螂蜻蜒脚、一封书大理石心璧画的帮桌儿,桌儿上安放古铜炉、流金仙鹤,正面悬着‘翡翠轩’三字。”

对照《长物志》,“木香”、“卷棚”都是俗式,“云南玛瑙”、“蜻蜒脚”诸种工艺都是“恶俗”,凡此种种,不胜枚举。

《金瓶梅词话》序

《金瓶梅词话》序

我们知道,《金瓶梅》的故事虽然以北宋末年为背景,但它所描绘的社会面貌皆有现实的隐喻。西门庆是“一个风流子弟,生得状貌魁伟,性情潇洒,饶有几贯家资,年纪二十六七”,正是一个市侩的商人形象。

晚明以来,读书人的文化霸权遭到了挑战。富商们有钱,但缺了文化的沉淀,便急切地想用手中的经济资本,换取相应的文化资本。西门庆的园子处处透着“俗气”,实际上就是“暴发户”明明不懂风雅,偏要附庸风雅的结果。

“风雅”的解释权便在读书人手里。以文震亨为代表的晚明士人,便是通过界定雅俗的方式,划下一条道,将家财万贯的西门庆拒之门外。

虽说文震亨走的是上层路线,但他的确为奢靡混乱的社会带来了出一种雅致的美学,也让园林成为一种表达的方式。

因此,晚明的文人园最是发达。他们的人格、诗文往往和园林是一体的,每每进入园林,便有诗情画意之感,而读《牡丹亭》、《金瓶梅》等文学小品,如同置身那些园林之中。

末日之前,奢靡是商人的狂欢,清高是文人的狂欢。

1645年,清军攻占苏州后,文震亨避居阳澄湖。清军推行剃发令,他自投于河,被家人救起,绝食六日而亡。

江南的园林,是否还能守住它的风雅?

05

明清易代,天崩地裂,世事变迁。正如孔云亭所写 :“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。”

名园多是穷极思虑,千万金银堆积而成,但结果往往是不岀数年,或废、或毁、或易主而面目全非。园林易毁,名园难守,引起的不仅是人们对美好事物逝去的伤感。其实,园林消逝背后的东西,才是士人伤感的根本。

正德年间,王献臣受到东厂迫害,屡次贬官,因此自嘲“拙于为政”,以大弘寺址拓建为园,命名为“拙政园”。

当时文徵明与王氏意气相投,多次为其绘制园图。嘉靖十二年(1533),文徵明依园中景物绘图三十一幅,各系以诗,并作《王氏拙政园记》。名噪一时的画家兼诗人,再加上冠绝吴中的名园,可谓是园林史上前所未有的盛事。

【明】文徵明:《拙政园图》册之《若墅堂》

【明】文徵明:《拙政园图》册之《若墅堂》

这是拙政园的巅峰,也是它坎坷命运的开始。

王献臣死后,其子嗜赌,一夜之间将园输给徐氏。后徐氏子孙亦衰落,园渐荒废。

清兵入苏,兵火蔓延,到处都是瓦败垣颓,楼台零落,花木凋残,更有甚者,已经化作飞灰。拙政园为清兵所占,而后兜兜转转到了浙江海宁望族陈之遴手中。

陈之遴是明崇祯十年的进士,在明末清初为知名诗人,他还有一个同为诗人的妻子——徐灿。崇祯十年至十二年,两人度过了人生最美好的时候,丈夫求功名,妻子痴相守。

只是,变故很快来了。陈的父亲在清军入侵时失职,被革职逮捕,后因内心冤抑喝毒酒自杀。崇祯迁怒于他的儿子,罢了陈之遴的官职,永不叙用。

没过多少年,清兵入关。徐灿很幸运,没有受到兵火的波及,仿佛大浪中的一叶孤舟,看着波涛倾覆掉身边的小船,而无力挽回。

她是一个女词人,平时写写伤春之作,然后丈夫另有新欢,再感慨婚姻的隐痛。在世人的眼里,爱情是她最大的精神支柱,一旦爱情之柱倒塌,生命之火就熄灭了。

然而徐灿还有另外一面,请看《踏莎行·初春》:

“芳草才芽,梨花未雨。春魂已作天涯絮。晶帘婉转为谁垂,金衣飞上樱桃树。故国茫茫,扁舟何许。夕阳一片江流去。碧云犹叠旧河山,月痕休到深深处。”

词人谓碧云重叠犹作故国河山之象,而江山易主,月痕还照这江山做什么呢?

易代之后,陈之遴变节仕清,他于顺治二年投降清廷,之后官运亨通。

徐灿曾劝之遴隐退山林,保全名节。但陈之遴由于父亲一事,对明朝并没有多少感情。而且,他的功名之念从来没有泯灭。因此,徐灿的词中充满了对新朝的微词和惧惮,和对夫君出仕清廷的微讽。

陈之遴买下了拙政园,安抚妻子,大加修缮,极尽奢华,似乎也在向世人宣告繁荣的回归。只是,这个焕然一新的拙政园,还能有当初的风雅吗?在这里,徐灿写下了蕴涵着深沉的黍离之痛的《拙政园诗馀》。

丈夫降清,徐灿不能效法不食周粟的伯夷,与之决绝,还得接受清廷一品夫人之恩赏,内心时常遭受自我的拷问。

她说:“悔杀双飞新翼,误到瀛洲。”她眼睁睁看着一个人下水,既不能救他,又不能离他而去,只能和他一同下水,如拴在一条绳上的蚂蚱,内心是多么的悲哀啊!

顺治九年,陈之遴做到了弘文院大学士,但他始终有一种战战兢兢、如履薄冰的感觉。满清入主中原,满汉矛盾尖锐,士大夫又分北党、南党,彼此倾轧。果不其然,陈之遴两次被贬去沈阳,而徐灿不得不离开拙政园,北上与其相会。

或许她在经过北京的时候,会想到最初的时光,想到文人讳莫如深的明朝,想到自己的那句诗:“世事流云,人生飞絮,都付断猿悲咽。”这样的词,不要说陈之遴,就是当时词坛上也无愧为杰出之作。

拙政园有幸保存至今,历代主人添砖加瓦,园貌虽变,但总是还留下一些东西。

钱泳在《文待诏拙政园题跋》中说:“余尝论园亭之兴废有时,而亦系乎其人。其人传,虽废犹兴也;其人不传,虽兴犹废也。”

如此看来,或许不是园林难传、风雅难续,而是园林中有一个具有人格魅力的人太难。所幸拙政园不只有文徵明,还有一个忠贞的女词人——徐灿。

苏州拙政园。图源:图虫创意

苏州拙政园。图源:图虫创意

参考文献:

王毅:《中国园林文化史》,上海人民出版社,2004年。

储兆文:《中国园林史》,东方出版中心,2008年。

周维权:《中国古典园林史》,清华大学出版社,2008年。

陈从周:《园林清话》,中华书局,2017年。